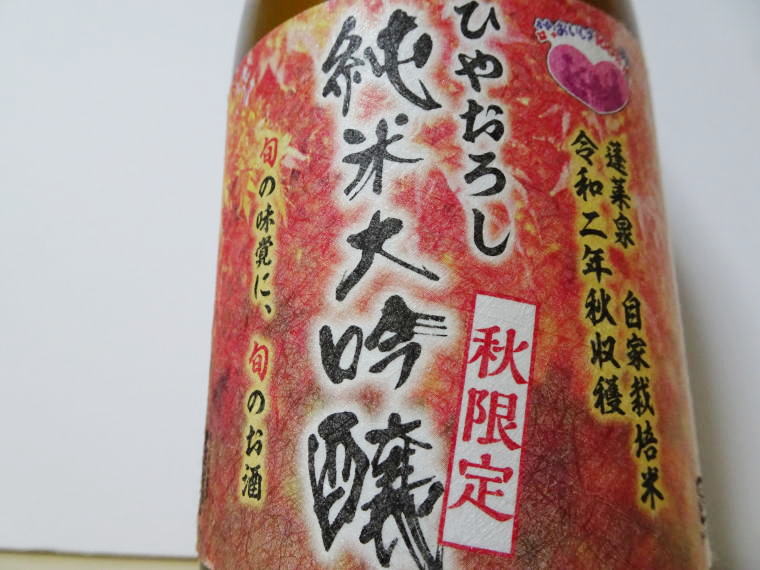

ひやおろしとは、夏の間に熟成させて秋に出荷する日本酒のこと。春に搾った酒に一回火入れを行い、夏の間に熟成させてから出荷します。

日本酒は普通、貯蔵前と出荷前の2回、加熱処理(火入れ)を行われます。こうする事により香味が落ち着き、口当たりもなめらかになります。

また全く火入れをしない【生酒】や、火入れを一回だけの【生貯蔵酒】など、(生)の字が入るお酒は、みずみずくフレッシュ感が特徴です。ひやおろしは、春に一度火入れを行い夏の間に熟成。そして秋を迎えて出荷される、いわば生詰め酒。火入れ1回だけのなの、生の味わいに近いものを堪能できます。

Contents

どんなアテ(つまみ)が合う

ひやおろしに合うアテ(つまみ)ですが、特別にこれがおすすめ!というものはありません。個人的には香の物(漬物)がひやおろしの風味を損なわないので好きですね。守口漬、伊賀越え漬など風味を楽しめる漬物と合わせています。

お気に入りがこれ

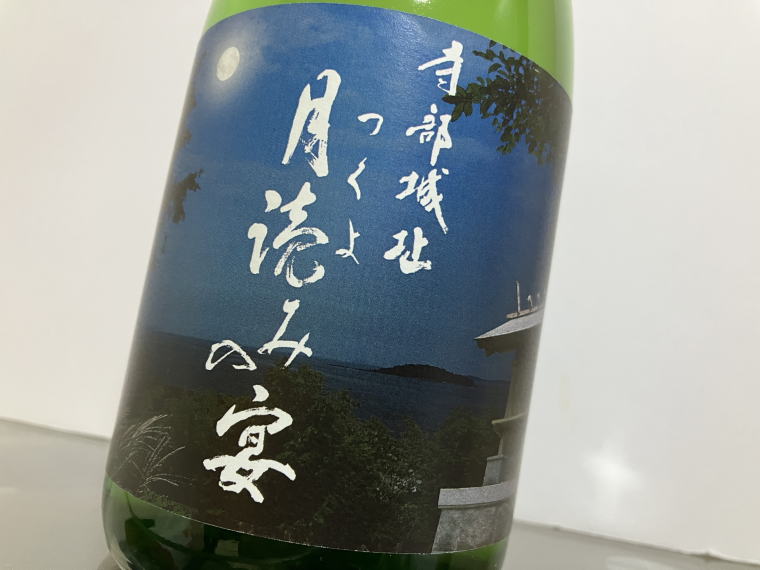

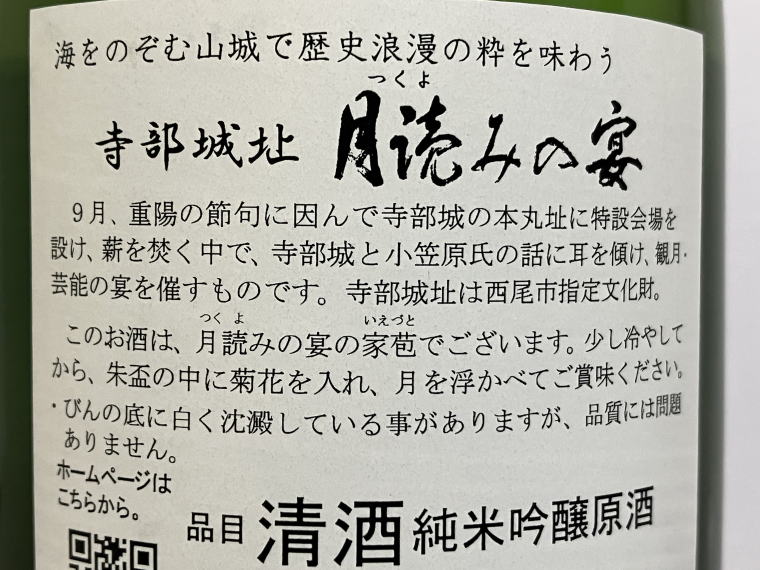

最近飲んだひやおろしでお気に入りになのが、尊皇蔵元山崎合資会社・寺部城址月読みの宴。

これは愛知県西尾市の山崎合資会社が製造、販売しているもので、地元の名城・寺部城をイメージして作った日本酒です。

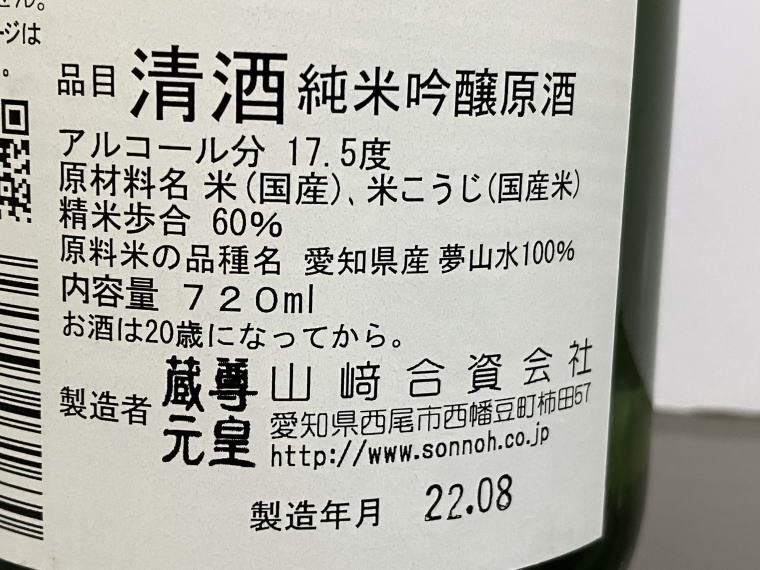

スペック

ラベルを確認してみます。米、米こうじで精米歩合60%なので純米酒。アルコールは少し高めです。愛知県産の米・夢山水を100%使用。

寺部城とは

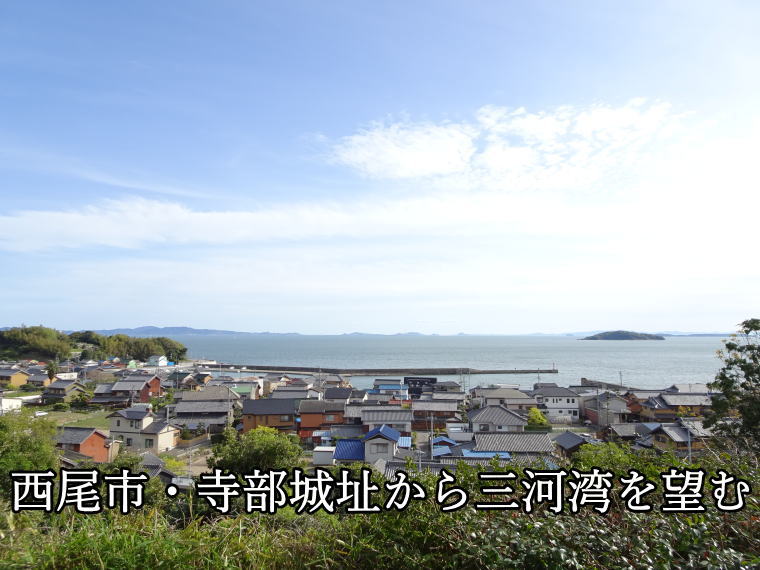

寺部城址とは西尾市幡豆町にある戦国時代の城跡。城主・小笠原氏は徳川家康若かった頃に1度戦い、家康を敗走させた歴史があります。その後、家康に従い関東に赴き小笠原諸島を発見したといわれています。(諸説ありますが)。

その小笠原氏の三河時代の居城が寺部城址です。

本丸という城主の中心部分からは三河湾を望むことができます。小笠原氏は水軍も持っていたので、ここから貿易の舟や水軍の訓練を見守っていたのでしょう。

日本酒にもこの想い

寺部城址月読みの宴のラベルからもこの事が読み取れます。9月つまり秋に重陽の節句(ちょうようのせっく)を楽しむ時に飲むというイメージです。

私の感想ですが、ひやおろしと言ってもいろんな酒があるので、好みを見つけてみると良いです。秋を楽しむ日本酒としてチェックしてみてください。