江戸時代にも日本人は生の魚を刺し身で食べていましたが、現代人と違うのは醤油ではなく煎酒(いりざけ)で食べいました。

煎酒とは梅干しと鰹節を煮て濾した液体のこと。なぜ醤油ではなく煎酒で食べていたかというと、醤油が高級品だったからです。

現在では安価で買うこともできる醤油ですが、江戸時代には希少なもので庶民が毎日口にできるものではありませんでした。そこで煎酒が刺し身をはじめ料理にも使われていたのです。

Contents

普通に売ってる煎酒

煎酒は自分で作ることもできます。ネット検索で『煎酒 レシピ』『煎酒 作り方』などと検索すると、分かりやすく解説があります。ただ、めんどくさいんですよね。そこで私はいつも市販の煎酒を通販で買います。

いくつか種類があるのですが、個人的には蓬莱泉の三河煎酒が好きですね。

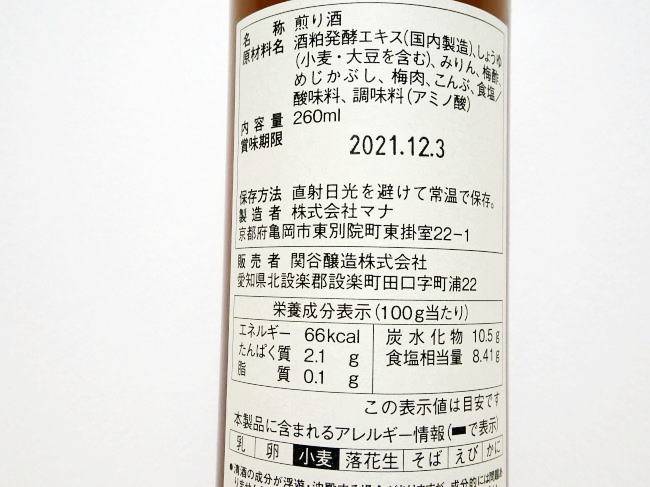

原材料は以下の通り。

酒粕発酵エキス、しょうゆ、みりん、梅酢、めじかぶし、梅肉、こんぶ、食塩、酸味料、調味料(アミノ酸等)。

なぜか醤油が入っているのが謎w

食べてみます

煎酒はこんな色してます。少し黄色の液体。そのまま少し舐めてみると…

味の感想を分かりやすくいうと、塩分の強い卵豆腐のタレみたいな味です。わかる?

塩分はインパクトが強いのでわかりやすいのですが、味自体は薄いので、白身の魚など素材の味が濃くないものが似合うと思います。

あと大根のツマみたいに味が薄いものは、煎酒に合います。

私の感想

私の煎酒の感想ですが、これは江戸時代に醤油が普及する前、庶民がどんな調味料で魚を食べていたか参考になると思います。また現在でも白身の魚を食べる時は、醤油よりも味わい深いです。さっぱりしているというか。

歴史的な食に興味がある人は是非、チェックしてみて下さい。